Un cuento de Navidad en Nueva York

La primera vez que me encontré la frase garabateada en una pared junto a un nombre y una fecha me sentí desconcertado. Fue en una esquina cualquiera de Londres. Yo estaba recién llegado y sólo sabía dos palabras de inglés: hello y nowhere, ambas aprendidas en un disco de los Beatles que había sido casi todo mi contacto con la cultura británica. La leí despacio, palabra a palabra, en voz alta, como hacía con casi todo lo que me encontraba.

Como era habitual entonces (y frecuente todavía ahora) logré descifrar el significado pero me quedé confundido respecto a su sentido. Supongo que para alguien que había vivido en un remoto pueblo de Murcia y apenas viajado por la península, era difícil entender la necesidad de escribir en una pared perdida un mensaje tan banal, sobre todo si se comparaba con el de “Libertad y Amnistía” que se podían ver en la España de entonces.

Confieso que cuarenta años después el sentido de esta frase me sigue siendo ajeno. A pesar de haber vivido, viajado y navegado por bastantes lugares, algunos incluso exóticos, no logro sentir esa sensación de admiración satisfecha que imagino lleva a tantas personas a tener que proclamarla de una forma tan rotunda y clara.

“Yo estuve aquí” es una de esas frases lapidarias. Quizás por eso sea que, como los mandamientos, se suela escribir sobre paredes y piedras. Suena a frase ontológica, como la que al define a Yahvé cuando en el libro del Éxodo dice aquello de “Yo soy el que soy” que, según decía García Calvo, es la mejor definición de Dios. Pero verla repetida hasta la saciedad de forma literal o figurada la banaliza tanto como hacen los souvenirs de las tiendas para turistas con los monumentos y obras de arte de nuestras ciudades.

Y es que, en realidad, aunque últimamente la frase esté algo pasada de moda, creo que no hay lema que defina mejor el ethos del actual turismo globalizado que abarrotan los centros de tantas ciudades, sus monumentos y museos o gentrifican los barrios de sus cascos antiguos. Esa procesión de personas devotas del turismo, con sus móviles alzados y sus miradas perdidas, señalando ora el mapa, ora la calle, ora tal o cual monumento, llevan todas escritas en la mirada la frase emblemática “I was here”. De hecho, ya que me estoy poniendo en plan sociolingüístico, me extraña que la frase no se haya sustantivizado en un “I WasHere” (un “Aiguosjier” que se diría en spaninglis) y que no se haya acuñando el correspondiente hashtag para memes y camisetas.

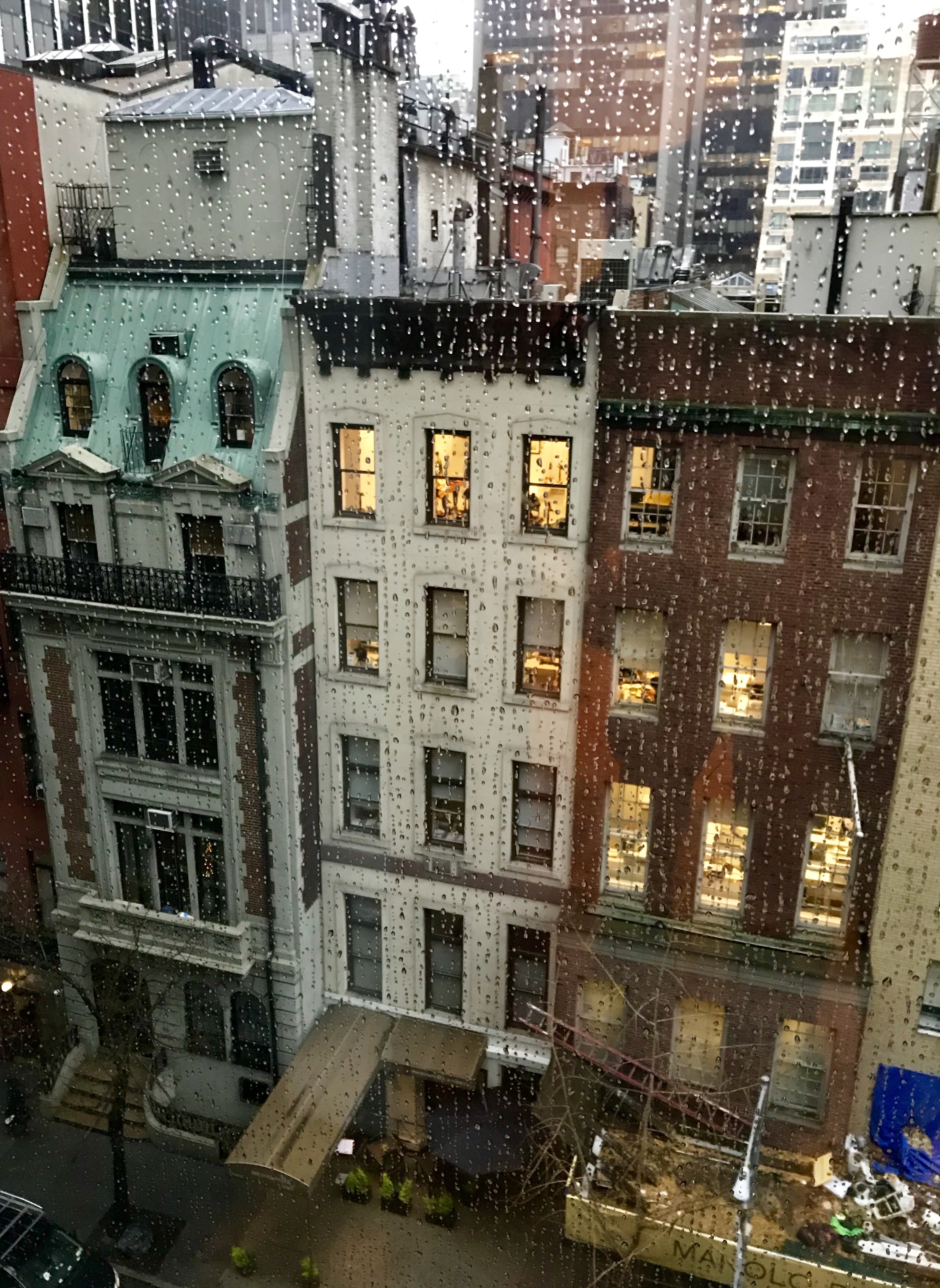

Si hay en este mundo algún lugar en el que celebrar el triunfo del imperio del Aiguosjier este es, sin duda, Nueva York. La ciudad en su conjunto, desde su famoso skyline de imponentes rascacielos hasta las paradas de metro más recónditas, es un icono. Como todo Icono atrae inmediatamente la mirada y transmite la sensación de haber sido ya visto que dispara en el inconsciente colectivo el aigushier. Esta sensación de déjá vu es tan real como imaginaria porque, aunque sea la primera vez que la visitas como ha sido mi caso, la habrás visto cientos, sino miles de veces, en películas, series televisivas, prensa o revistas. Te podrías pasar días jugando en sus calles al veoveo adivinando escenas familiares con cualquier persona del mundo, sin importar su nación, religión o raza: los taxis amarillos, las humeantes tapas de las alcantarillas, las bocas de incendio, los vagones de metro, sus coquetas calles o sus imponentes avenidas, son imágenes tan familiares para ti como para cualquier ciudadano chino.

No tengo las estadísticas de visitas turísticas y tampoco importa que haya ciudades en el mundo mucho más pobladas. Nueva York es la capital mundial indiscutible del sightseeing en que se basa el aiguoshier. Me traigo la impresión de que esta supremacía no se basa tanto en la calidad de lo que hay que ver, aunque haya maravillas como los musicales de Broadway o el MOMA. Creo que más bien es esa sensación que uno tiene de que en Nueva York “está todo el mundo” la que refuerza el deseo de formar parte de su habitantes aunque solo sea por unos días o, visto desde el punto de vista contrario, el miedo a ser considerado entre los parias que nunca estuvieron en la Metrópoli.

De ambas pulsiones está New York llena. Deseo y miedo parecen correr arriba y abajo de sus avenidas y cruzarse de este a oeste por los infinitos túneles de su metro. Supongo que el centro de esa Gran Manzana de deseo consumista podría ser Time Square con sus rascacielos convertidos en inmensas pantallas con todo tipo de anuncios. A mí me hizo sentir en un escenario distópico como los que salen en Blade Runner

Pero la sensación de miedo más insidiosa que yo he percibido en Nueva York ha sido el que produce los constantes anuncios por los altavoces del metro advirtiendo sobre el riesgo de un ataque terrorista y de la posibilidad que la policía haga registros por sorpresa para prevenirlos, constatada varías veces por la aparición de escuadrones antiterroristas uniformados como robocops. Esta sensación orwelliana de estar siendo controlado y protegido (controgido podría decirse en newspeak) contrasta con otra de las paradojas neoyorkinas que sentí contemplando el One World Trade Center, el imponente edificio que simboliza la globalización realmente existente tanto con el nombre que finalmente se le dio (en vez del inicial “Torre de la Libertad”) como con la antena añadida para que fuera el rascacielos más alto de Occidente.

Pero la sensación de miedo más insidiosa que yo he percibido en Nueva York ha sido el que produce los constantes anuncios por los altavoces del metro advirtiendo sobre el riesgo de un ataque terrorista y de la posibilidad que la policía haga registros por sorpresa para prevenirlos, constatada varías veces por la aparición de escuadrones antiterroristas uniformados como robocops. Esta sensación orwelliana de estar siendo controlado y protegido (controgido podría decirse en newspeak) contrasta con otra de las paradojas neoyorkinas que sentí contemplando el One World Trade Center, el imponente edificio que simboliza la globalización realmente existente tanto con el nombre que finalmente se le dio (en vez del inicial “Torre de la Libertad”) como con la antena añadida para que fuera el rascacielos más alto de Occidente.

Nueva York es una ciudad multicultural tan diversa como desigual. La sensación de estar en la sede de las Naciones Unidas andando por las calles o, especialmente, bajando al Metro, no se tienen solo en los barrios de Manhattan donde uno puede cruzarse con gente muy rica o muy pobre de todos los colores. También en los barrios más segregados racialmente, como Brooklyn o Harlem, puede encontrarse suficiente diversidad como para sostener el sueño americano de que, para bien y para mal, cualquiera puede llegar a hacerse a uno mismo.

Junto a este individualismo se puede sentir una sensación comunitaria sorprendente incluso siendo mediterráneo. La facilidad con la que la gente te aborda por la calle ofreciéndote ayuda es difícil de entender para nuestra vieja y desconfiada cultura europea. La espontaneidad de las conversaciones en el metro contrasta tanto con el ambiente de miedo y controgimiento que uno no puede dejar de preguntarse cuál de las dos realidades es menos imaginaria.

¿Cómo es posible que una ciudad de personas tan amables pueda ser a veces tan hostil e inhóspita? Es evidente que el tamaño importa. Uno siempre se siente perdido en cualquier gran urbe cuya extensión y complejidad solo te permite vivirla de forma fragmentaria. Nunca hay esa sensación de estar protegido de las ciudades que estuvieron rodeadas de murallas. En cualquier momento, incluso en zonas céntricas o muy iluminadas, se puede sentir la sensación de peligro real o miedo imaginario que hace que el viajero no pueda dejar de estar alerta.

En mi caso una de estas situaciones se dio nada más llegar al aeropuerto JFK. Después de estar esperando pasar el desesperante control de inmigración y de perderme un buen rato por pasillos y corredores camino al tren del aeropuerto que debía llevarme a la red de metro, autobuses y cercanías con la que, según googlemaps, llegaría a mi apartamento de Jersey City en casi dos horas, me abordó un desconocido hablándome en inglés hispano, diciéndome que el tren no funcionaba y dándome instrucciones para acompañarle a salir por una puerta. De pronto me vi en medio de un aparcamiento solo con un tipo mal encarado que me conminaba a subir a un todoterreno con los cristales tintados diciéndome que no me preocupara y que él me llevaba.

Afortunadamente reaccioné rápido y tras decirle en español que estaba loco si pretendía que me montara en el coche de un desconocido, me volví a coger el tren cuya llegada se anunciaba en unos pocos minutos en el mismo panel donde se advertía que no se acompañara a cualquier persona desconocida que te quisiera llevar en su coche. Aliviado pensé que si, en vez de haber sido abordado por un hispano, hubiera sido conminado por un americano anglosajón en ese inglés masticado que tanto me cuesta entender, no habría tenido la claridad mental para reaccionar tan rápido. No sería la única vez que tener la posibilidad de hablar en la lengua materna nos sacaría de un apuro.

Aunque nada más llegar al apartamento en Jersey City desde el aeropuerto de Newark, a donde fui a recoger a Lourdes, perdí el teléfono en el taxi que nos pretendía cobrar más de los estipulado, en los cuatro días que pasamos en Nueva York haciendo sightseeing y cumpliendo puntualmente todos los quehaceres a los que te obligan las guías para turistas, la verdad es que no corrimos ningún peligro más que el de morir congelados a los pies del puente de Brooklyn, ni sufrimos ningún atentado más que el perpetrado contra nuestros oídos por la cantante de Gospel de la iglesia de Harlem en la que coincidimos con un par de centenares de otros aiguoshiers.

Nada más de lo que nos pasó la madrugada de la Nochebuena en que nos teníamos que ir desde el aeropuerto de La Guardia a coger el vuelo a Florida, Bogotá y Pereira donde nos esperaría un taxi para llevarnos al pueblo de Salento, en el eje cafetero de Colombia, para celebrar las navidades en pleno verano. Aquello fue un verdadero drama, como esos cuentos de Dickens en los que el frío de la nieve y la desesperación inicial se mezclan con el calor humano y un final feliz que se recibe entre sonrisas y lágrimas. Como creo que esta aventura resume bien todo lo que he tratado de narrar, termino contando este verdadero cuento de navidad.

Después de estos cuatro días cogiendo trenes, metros, transbordadores y andando horas por calles, parques y museos, haciendo sightseeing para cumplir con un largo y variado listado de auguoshiers (entre los que no puedo olvidar mencionar las dos tiendas de Apple en las que me pasé una mañana y una tarde comprando, cambiando y reconfigurado mi nuevo Iphone), ya algo resfriadas y con el vientre revuelto por una diarrea debida en parte a los efectos de los excesos de comida rápida y en parte al miedo de que, antes siquiera de llegar a Colombia, me robaran el teléfono nuevo, decidimos no ir al aeropuerto en transporte público y pedirnos un über para que nos recogiera de madrugada en la misma puerta de casa.

Sí, he empezado a utilizar Über. Es verdad que estas plataformas suponen una competencia desleal con el taxi pero tengo que confesar que yo soy poco leal con este sector que mientras escribo vuelve a estar en huelga. No es por justificarme, pero mi experiencia en casi todos los países y ciudades del mundo es que los taxistas, con honrosas excepciones, te engañan en cuanto pueden. New York no fue una excepción y, como he contado, el taxista que nos trajo el primer día desde el aeropuerto de Newark, al que fui a recoger a Lourdes porque llegaba tarde y con mucho retraso después de un largo vuelo transatlántico, nos quiso cobrar la mitad más de lo que nos habían dicho en el mostrador en que lo contratamos. Después, cuando al poco llamé para recuperar el teléfono que en la discusión me había dejado en su coche, colgó sin responderme y apagó el teléfono para que no pudiera localizarlo. La reacción de los agentes que nos atendieron en la comisaría, en la que yo juraría que se rodó la serie de Policías en Nueva York, confirmaban mis sospechas globales sobre la honestidad de estos profesionales.

Además, hay otra circunstancia que me llevó a pedir un über, que tiene que ver con una cuestión más personal e íntima. Uno de los claros síntomas de envejecimiento que me vengo descubriendo en los últimos tiempos es lo mucho que me estresan los viajes y, especialmente, el miedo que tengo a no llegar a tiempo a coger trenes o aviones. Creo que con esto me está pasando como con el café, que yo tomaba cargado para irme a la cama, y tuve que dejar de la noche a la mañana porque me daba taquicardia. Pues con los horarios de viaje me está ocurriendo lo mismo. He pasado de reaccionar con toda tranquilidad porque que no faltaban solo cinco minutos para coger el tren sino 300 segundos, a pasarme toda la víspera comprobando el horario, calculando el tiempo necesario, temiendo accidentes y atascos, buscando posibles aparcamientos en la zona o repasando una y otra vez que tengo preparados el billete o la carta de embarque, el pasaporte, la maleta, las llaves, yéndome a las tantas a la cama y despertándome durante toda la noche a comprobar que no se me ha hecho tarde.

Así que aquella noche preparamos todas nuestras maletas e hicimos todos los preparativos con mucho adelanto, incluido el de programar la recogida del Über para las 4:00 de la madrugada. Esto de “programar un über” es una posibilidad que anunciaba la plataforma como novedad en algunas ciudades o países. Yo ya lo había utilizado de madrugada en Madrid al inicio del viaje y, aunque me había pasado la noche preocupado por si no funcionaba y tuve unos momentos de pánico porque se retrasaba, había llegado al aeropuerto a tiempo y, como diría un catalán, un poco “amoinado” por haberme preocupado tanto.

Como era de esperar aquella noche me desperté varias veces y revisé otras tantas si había recibido el mensaje de confirmación de über. Había perdido el móvil y no podía comprobar con cuanta antelación la aplicación te avisaba. Mi mujer, aunque comparte conmigo una desconfianza sin fronteras sobre los taxis, no había usado nunca la aplicación que tenía recién instalada desde la que habíamos programado el servicio con su movil. Tampoco lo había podido ver en las páginas y tutoriales que me había leído antes de irme a la cama en los que sí había encontrado que über contempla hasta un retraso de diez minutos en la recogida antes de bonificarte con una cantidad para el próximo viaje.

A las 3:30 recibí el mensaje de confirmación de que mi über estaba en camino. Ya estaba vestido y preparado, pero el alivio que sentí fue el único descanso de verdad en toda la noche. Al poco se despertó Lourdes que se había ido a la cama pronto porque se había vuelto a sentir mal del estómago. Así que ambos desayunamos poco y en silencio, cada vez más tenso por que el anunciado über no llegaba. Cinco minutos antes de la hora de recogida prevista, me asomé por la ventana y vi un coche aparcado una calle más allá de la dirección de recogida. Pero pasaba el tiempo y no se movía, así que bajé a ver si estaba esperando y cuando iba a llegar a su altura, justo cuando el tiempo se cumplía, el coche arrancó y se fue sin atender a las señales que le hacía.

Volví a subir a la casa ya francamente nervioso pero diciéndome y haciendo ver que tenía un plan B. Cogí el ipad para cancelar el servicio y pedir uno nuevo de los que había visto en la aplicación que, a pesar de la hora, circulaban en las cercanías. La respuesta era que no podían ofrecerme un servicio por problemas con mi tarjeta. Eran ya las 4:15 de la mañana y, aunque habíamos contado con media hora de margen de seguridad, apenas nos quedaba tiempo para llegar al aeropuerto en coche y desde luego era imposible hacerlo en transporte público.

Aún así decidimos echar a andar hacia la estación del tren en Grove Str., que teníamos a doce minutos a pie, con la esperanza de encontrar algún taxi por el camino o en la parada que había al lado. Ambas cosas me parecían improbables. Las calles estaban vacías y la tarde anterior habíamos tratado de contratar un taxi para que nos llevara al aeropuerto. De los cinco taxistas a los que preguntamos solo uno, conducido por un abuelo con turbante que apenas hablaba inglés, había aceptado hacernos el servicio por un precio que una vez regateado se había acordado en 40$. En la conversación sin embargo no conseguíamos aclararnos para que apuntara correctamente la dirección en la que recogernos y que el taxista insistía en escribir en el margen de un viejo periódico con una letra que me parecía sanscrito. Al final habíamos acordado que me diera el número de sus móvil para mandarle un whatsapp de confirmación con la ubicación de recogida pero lo había intentado varias veces antes de solicitar el über sin obtener respuesta. Tampoco ahora respondía a mis llamadas.

Así que a esa altura nuestra única posibilidad parecía ser coger el tren para cruzar a Manhattan y allí tratar de encontrar un taxi. La opción implicaba que hubiera tren en ese momento, atravesar todo el World Trade Center, acertar con la puerta de salida y encontrar el taxista que nos quisiera llevar por menos de los mil dólares que nos había costado los billetes para Bogotá. Al bajar las escaleras oímos un tren que se aproximaba pero al intentar entrar a las vías, la City Card que utilizábamos no funcionaba porque le falta algunos centavos de saldo. Como ya no la íbamos a necesitar no la habíamos recargado y ahora suponía un proceso laborioso en unas maquinas que con tarjeta funcionaban muy mal y para la que tampoco teníamos el cambio exacto necesario. Así que hicimos lo de saltarse el torno de acceso que tantas veces hemos visto en las películas de New York y, como también tantas veces pasa, vimos irse el tren justo cuando llegábamos.

Desesperados le pregunté al último pasajero que quedaba en el anden y me confirmó que a esa hora pasaba cada media hora o más. Eran las cinco y casi ya no había tiempo ni para llegar al aeropuerto en coche. Nos miramos desolados, todavía sin terminarnos de creer que perderíamos el vuelo y nos quedaríamos en Nueva York el día de Noche Buena perdidos, ya sin piso y con todos los planes por rehacer. En ese momento, mirando a Lourdes sentí una desolación como la que imagino sufren a diario tanta gente, en Nueva York y en tantas partes de este mundo, que están desamparados mientras los demás celebramos la felicidad de las fiestas y la prosperidad de nuestros años.

Desamparado, desolado y desesperado, le pedí a Lourdes que se quedara dentro y salí a la calle. Seguía desierta. Alguien que parecía un muchacho, esperaba bajo la marquesina de la parada de un autobús, con una bolsa en la mano, moviéndose nerviosamente para uno y otro lado como si quisiera espantar el frío. Pensé preguntarle pero me pareció extraño. ¿Qué hacía un muchacho a esas horas en la calle? ¿Era frío o el mono lo que tenía? No estaba en eso momentos para preocuparme de nadie y no me fijé más en él. Enfrente, por el contrario, había un coche blanco reluciente que aparcado en la oscuridad de la noche parecía aún más refulgente. No se bien porqué pero mientras cruzaba la calle pensé que parecía el carro de un ángel. Supongo que necesitaba tanto un milagro que era mi forma de rezar para que ocurriera.

Al llegar, sin embargo, me encontré que el ángel era negro. Era un hombre joven e iba muy bien vestido, con chaqueta, corbata y camisa negra planchada, un poco demasiado elegante para la hora, la edad y (supongo que pensaría mi parte etnocéntrica) la raza. Me sentí desconcertado pero no tenía tiempo para dudas. Me acerqué y le toqué la ventanilla. Me miró sin abrirla. Yo le enseñé mi móvil recién comprado y que tanto miedo tenía que me robaran. Fue un gesto de entrega que supongo esperaba que entendiera como una muestra de que yo era una persona buena y una persona de bienes. Esperó a que dijera mi primer “please” para pulsar el botón y bajar el cristal.

Le dije lo que nos pasaba y le pedí que por favor nos ayudara. Me miró en silencio y entonces le ofrecí pagarle por llevarnos. Pareció estar pensándoselo y le pregunté cuánto quería. Antes de que dijera una cantidad disparatada le volví a rogar que nos ayudara, le dije que por favor no se aprovechara de nosotros y le ofrecí cincuenta dólares. No se porqué dije esa cifra, pero inmediatamente me di cuenta que le oferta era escasa, incluso avara. El über nos hubiera costado 48$ más peajes, alguno de los taxis de la tarde anterior me habían pedido hasta 80 euros y, aunque nuestro aeropuerto era el cercano de La Guardia, las guías hablaban de más de 100 dólares por servicios de traslado a otros aeropuertos. Pero antes que pudiera subir la oferta, el conductor me miró y me dijo que de acuerdo. Asombrado por su respuesta, salí corriendo a la estación a decírselo a mi mujer mientras que le daba repetidamente las gracias sin todavía terminar de creérmelo.

Tampoco podía creérselo Lourdes a quien no me daba tiempo a darle más explicaciones que la que teníamos que ir corriendo a coger el coche. Cuando llegamos, el conductor estaba esperando de pié fuera del coche. Me pareció mucho más grande y fornido. Tras ayudarnos a poner el equipaje en el maletero nos apresuramos a subirnos por la puerta trasera que nos indicaba. En esos momentos, mientras que nosotros nos estábamos todavía acomodándonos, el muchacho de la bolsa que esperaba en la parada cruzó la calle decidido, me empujó para que le hiciera sitio y cerró la puerta justo en el momento en que el coche arrancaba.

Desconcertado primero le pregunté quién era. Como el muchacho no me respondía le pregunté al conductor que se quedó igualmente callado mirando por el retrovisor. Ya asustado le insistí al misterioso acompañante, que resultaba ser también negro, quién era, a dónde iba y si es que también iba al aeropuerto. No respondió a ninguna de las preguntas. Solo rebuscaba algo en su bolsa mientras que se cubría con la capucha de su chaqueta polar, sucia y gastada, que llevaba por todo abrigo. Ante la insistencia de mis preguntas, me miró y me dijo algo así como: “bueno, lo primero es decirnos buenos días”. Me quedé mudo, mirándolo, sin saber bien si era un muchacho o una muchacha, pero ya definitivamente asustado.

En esos momentos le susurré a Lourdes que la habíamos cagado. No entendía lo que estaba pasando pero estaba seguro que no era nada nuevo. El coche, además circulaba en una dirección que no me parecía la correcta y se dirigía a una zona cada vez más deshabitada. Lourdes me dijo que pusiera el GPS y yo saqué el móvil con la resignación de quien espera que entregando la bolsa le dejarían la vida. Ya no me importaba perder el vuelo a Bogotá, ni la Nochebuena, solo que no nos hicieran nada más que robarnos. Miré a Lourdes y, esta vez en voz alta, le volví a decir : “La cagamos”.

De pronto el conductor lo oyó, se volvió y nos preguntó en español si éramos hispanos. Nos miramos aliviados y le respondimos que veníamos de España. Pocas veces he sentido el español como una lengua tan materna. Empezamos a charlar y nos dio que era Dominicano, que llevaba cinco años en Nueva York, tenía mujer y dos hijos, y que con el trabajo del carro para über, del que le quitaban porcentaje alto, apenas se sacaba para pagar la renta y los suministros básicos. Su plan era ahorrar para volverse a su país antes de que los hijo se hicieran grandes y quisieran quedarse, como ya quería su mujer que aquí veía más oportunidades para los muchachos. Nos habló de Trump y su política contra los inmigrantes, lo calificó de embustero y corrupto, como todos los político de todas partes, también los de su país que conocía bien porque había trabajado como guardia de seguridad para un partido de gobierno y por el que, aunque ya no viviera en el país, seguía cobrando un sueldo que dejaba íntegro a su madre.

Entre risas y confesiones, le comentamos lo asustados que nos habíamos sentido con el agobio de perder el vuelo, la dificultad para entendernos en inglés y, sobre todo, cuando se había subido el tercer pasajero. Amablemente nos aseguró que llegaríamos a tiempo, se disculpó por su acento y nos preguntó porqué nos preocupábamos por el muchacho. Cuando le dijimos que nos había extrañado mucho que se subiera al coche, se volvió y nos preguntó: ¡Pero no viene con ustedes! Nada más decirle que no lo conocíamos y que nosotros habíamos creído que no venía con él, paró el coche, se bajó y le dijo con la voz autoritaria de un guardia de seguridad que se apeara inmediatamente de su coche. Lo hizo sin rechistar, con la misma naturalidad que se había subido. Se quedó en medio de una zona industrial, justo antes de incorporarnos a la autovía por la que, según nos dijo el chofer, llegaríamos en apenas diez minutos a la terminal D del aeropuerto. Eran las 5:20 y de la mañana y nos daba el tiempo justo para hacer la facturación que, a pesar de intentarlo varias veces a lo largo de la semana, no habíamos podido hacer por internet. A llegar le di varias veces las gracias y una buena propina con el deseo de que no tuviera que apurar trabajando todo el día de Nochebuena y lo pudiera pasar tranquilo con su familia.

Lourdes no pudo pararse tanto tiempo a despedirse. Al bajarse el extraño pasajero me comentó que sentía mal del estómago. En la autovía la cosa era ya de urgencia. Al llegar al aeropuerto tuvo que salir corriendo a preguntar dónde estaban los lavabos. La terminal estaba en obras por reforma y apenas habían carteles en las paredes. Mientras corrían a buscar el lavabo, que nos dijeron estaba una planta más abajo, me dio su pasaporte para que yo facturara las maletas y sacara las tarjetas de embarque. Pero la azafata a la que pregunté me informó que nuestro vuelo había sido trasladado por las obras a una terminal que estaba en otro edificio. Afortunadamente nos encontramos en el pasillo y nos pusimos a correr entre andamios y vallas de las obras que se estaban llevando acabo. Cargados con las maletas y apurados por la falta de tiempo llegamos al mostrador de facturación de la compañía cuando estaban a punto de cerrar el vuelo. Respiramos pero el alivio solo nos duró un momento.

La empleada de la compañía nos preguntó por los pasaportes. En medio de la tensión, se me olvidó que Lourdes me lo había dado. Se lo pedí y cuando me dijo que lo tenía yo, respondí automáticamente que lo tenía ella. Antes de que terminara de sacarlo de la riñonera en el que sin darme cuenta lo había metido con el mío, Lourdes se puso a llorar como una magdalena. Nos abrazamos y supongo que la escena un tanto conmovedora terminó salvándonos. Porque los problemas no había acabado. Mientras comprobaban nuestra documentación, nos preguntaron por el billete del vuelo de salida de Colombia. Yo no tenía. No sabía cuándo me iría y mis planes incluían la posibilidad de salir desde Cartagena en el barco con el que había atravesado el atlántico. No sabía que para poder entrar en Colombia como turista necesitaba un billete de salida.

Llamaron a la supervisora que me confirmó que sin billete no podía dejarme subir al avión. Entre el personal también había hispanohablantes que se mostraban más compresivos, pero ella en su papel de encargada no hacía ningún gesto de ir a serlo. En español traté de explicarle a uno de ellos nuestra odisea: mi viaje en barco, el problema con el über, el susto del taxi, el cambio de terminal respecto de lo que ponía en nuestros billetes, los problemas de estómago, las carreras por los pasillo… El relato parecía una pesadilla y se me ocurrió terminarlo apelando a sus corazones recordándole que era navidad. En otra ocasión habría protestado y pedido hablar con algún responsable, pero esta vez sabía que sería inútil porque no quedaba tiempo. Había oído a la supervisora dar ordenes para que se advirtiese al avión del retraso y temía que en cualquier momento diera el asunto por cerrado. Pero, sobre todo, ya no me quedaban más energías para seguir peleando.

Entonces la supervisora, que mientras tanto había estado mirando papeles y buscando en el ordenador, me reiteró que no podía dejarme embarcar sin un billete de salida porque corría el riesgo de que, además de no dejarme entrar a Colombia, nos pusieran una multa a mi y a la compañía. Pero me ofreció la posibilidad de sacarme un billete de vuelta que, al parecer, podría anular antes de las 24 horas en las oficinas de Bogotá. Mientras que yo contaba nuestras miserias evitando caer en la tentación de montar una bronca, ella había estado buscando el billete de vuelta más barato para que no perdiéramos el vuelo.

Naturalmente acepté de forma inmediata. Pensé que los doscientos euros que me costaba merecían la pena incluso en el caso de que no me diera tiempo a anularlo en la espera que teníamos en Bogotá. En ese momento todo el personal que había estado pendiente de lo que pasaba se puso en marcha y en un tiempo record teníamos el nuevo billete, los tarjetas de embarque y nuestras maletas ya etiquetadas eran llevadas a toda prisa hacia el muelle de carga. Después de terminar todo en tiempo record, la supervisora nos dijo: “¡Pero ahora corran!”.

¡Y tanto que corrimos! La puerta de embarque estaba en la terminal inicialmente prevista en el billete, así que había que recorrer todo los pasillos que ya habíamos corrido. A mitad de camino ambos íbamos, literalmente, con la lengua fuera y oía la respiración de Lourdes tan acelerada que no pude evitar empezar a temer por mis problemas cardiacos. Al final ya no podíamos correr más, pasamos el control policial pidiendo a todo el mundo que por favor nos dejasen colarnos y llegamos a la puerta de embarque agotados, con apenas fuerzas para oir a la azafata decirnos al paso: “lo habéis conseguido”.

Mientras el avión despegaba, con Lourdes a mi lado con los ojos cerrados tratando de recuperar el resuello, vi por las ventanillas de un lado alejarse las luces de una Nueva York todavía en penumbra, mientras que por las del otro empezaba ya a amanecer. Pensé en los contrastes y lo raro que puede ser todo. En cuatro días de viaje en la capital mundial del turismo había pasado más penas y peligros que en catorce atravesando el atlántico en barco. Una ciudad enorme y fría, marcada por las cicatrices de terror y el odio, en las que las personas de pronto se comportan de una forma decente y amable. Y nosotras, dos personas mayores curtidas en las batallas y aventuras de la vida, ya abuelas de las que se debería esperar sosiego y sabiduría, viviendo como niños huérfanos y perdidos un cuento de navidad en el que los miedos e incertidumbres terminan con la Nochebuena.